Lärm beeinträchtigt die Gesundheit. Lärm verursacht Stress. Eine besondere Form des Lärms ist der Trittschall. Speziell bei Sanierungs- und Renovierungsprojekten liegt verstärkt ein Augenmerk auf entsprechenden Dämmmaßnahmen. Denn: Trittschall nervt!

Jeder der einmal in einem Mehrfamilienhaus gewohnt hat, kennt die Problematik des Trittschalls nur zu gut. Da sitzt man selbst müde und mit leichtem Kopfschmerz in seinem Wohnzimmer und der Nachbar oben drüber beginnt mit seiner Sportstunde auf dem Hometrainer. Oder man ist gerade eingeschlafen und das junge Pärchen von rechts oben kommt laut polternd die Treppe hoch. Nicht zu vergessen sind die Kinder, die sonntags morgens um halb sieben in der Wohnung oben drüber Fangen spielen. Und zu guter Letzt wirft dann die ältere Dame von nebenan auch noch die Waschmaschine an. Diese Vorfälle sind typisch Beispiele aus dem alltäglichen Leben. Sie zeigen auf, dass hier nicht nur gesundheitliche Aspekte eine Rolle spielen, sondern vielmehr Trittschall schnell zu einem Nachbarschaftskonflikt führen kann. Entsprechend sind besonders im Rahmen von Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen Bauherren, Planer und Handwerker gefordert, angemessene Maßnahmen einzuleiten. Vielfach stellt sich diese Aufgabe jedoch als äußerst problematisch dar.

Basis für die Bewertung von Schallschutz im Hochbau ist die DIN 4109, die im Beiblatt 2 auch die erhöhten Anforderungen definiert.

Wie funktioniert eine Trittschalldämmung?

Schall ist eine Welle, welche sich in einem Medium wie beispielsweise Luft oder Beton ausbreitet. Die an sich im Gleichgewicht liegenden Teilchen dieses Mediums werden im Rahmen der Ausbreitung des Schalls in Schwingungen versetzt. Die Frequenz des hörbaren Schalls liegt zwischen 20 Hertz und 20.000 Hertz. Trittschall bewegt sich dabei in einem Frequenzbereich von 50 Hertz bis 3.150 Hertz.

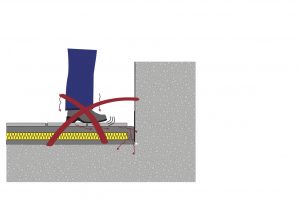

Aufgabe der Trittschalldämmung ist es nun, diese Schwingungen zu dämpfen und ihre wellenförmige Ausbreitung zu unterbrechen. Das Dämmmaterial muss hierfür über eine gute Elastizität verfügen, durch die verhindert wird, dass das Material selbst schwingt. Entsprechend wird dann die Übertragung der Schwingungen reduziert bzw. komplett unterbrochen. Dargestellt ist hierfür beispielhaft die Wirkung eines Randdämmstreifens.

Planerische Aspekte

Bei der Planung einer angemessenen Trittschalldämmung sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Eingeschränkt wird man bei der Planung einer solchen Maßnahme meist durch eine Reihe von Rahmenbedingungen. Neben technischen Details geht es hierbei auch um die Kosten. So ist man beispielsweise oftmals damit konfrontiert, dass keine Komplettsanierungen durchgeführt werden (können), welche die Anordnung der Trittschalldämmung unterhalb des Estrichs ermöglichen. In vielen Fällen steht zudem nahezu keine Aufbauhöhe zur Verfügung, um die Maßnahme zu verwirklichen. Und dann gibt es noch die Bauvorhaben, wie beispielweise in Fachwerkhäusern, wo aus statischen Gründen der Einbau eines trittschalldämmenden Estrichaufbaus faktisch nicht möglich ist.

Eine Alternative, um einen angemessenen Schutz sicher zu stellen, bieten in diesen Fällen Trittschalldämmmaßnahmen, die unterhalb des Fliesen- oder Plattenbelags angeordnet werden. In der Regel handelt es sich hierbei um sog. „Trittschalldämmplatten“. Dabei ist die Leistungsfähigkeit dieser Produkte in Bezug auf die Trittschallminderung nicht ganz so hoch wie die von Produkten, die unterhalb eines Estrichs zur Anwendung kommen. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass sie eine höhere Steifigkeit aufweisen müssen, um die nachfolgende Belegung mit Keramik oder Naturstein zu ermöglichen. Dennoch werden aber auch hier noch beachtliche Trittschallminderungswerte von bis zu 16 dB oder 17 dB erreicht, also von Werten, die in aller Regel ausreichend sind.

Die großen Vorteile von Produkten, wie z.B. der Sopro TrittschallDämmPlatte TDP 565, liegen auf der Hand:

– Der Einbauaufwand ist gerade bei einer Maßnahme im Bestand deutlich geringer, da kein Estrich ausgebaut werden muss.

– Die zusätzliche Aufbauhöhe beträgt produktabhängig lediglich etwa 5 mm bis 10 mm.

– Es ist möglich, diese Trittschalldämmplatten direkt auf kritischen Untergründen anzuwenden, wie beispielsweise auf Holz, auf rissigen Estrichen und Betonen oder ähnlichem.

– Gerade wenn man sich im Bereich der Altbausanierung und des Fachwerksbau bewegt, stellen solche Dämmmaßnahmen die einzige Möglichkeit dar, um eine sachgerechte Dämmung unterhalb eines keramischen Belags vorzunehmen.

– Bei vorliegenden Verbundestrichen (typische Ausführungsvariante im europäischen Ausland, wie in Frankreich, den Niederlanden oder in Schweden), stellen diese Maßnahmen die einzige effektive Möglichkeit dar, eine Trittschallminderung zu erzielen.

Rechtliche Aspekte

Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Trittschalldämmung vor allem dann gelegt werden, wenn weiche Oberbeläge – im extremsten Fall ein langfloriger Teppich – gegen harte, keramische Beläge ausgetauscht werden. Regelmäßig treten in solchen Fällen Beschwerden auf, wenn hier keine ausreichende Trittschalldämmung vorgesehen wird. Speziell in Mehrfamilienhäusern endet dies häufig in langwierigen Gerichtsprozessen. In diesem Zusammenhang gilt es auf das Urteil VIII ZR 355/03 des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2004 zu verweisen, in welchem klar zum Ausdruck gebracht wird, dass vermieterseitig durchgeführte bauliche Veränderungen an einem Gebäude, die zu Lärmimmissionen führen können, den zum Zeitpunkt des Umbaus geltenden Regeln der Technik entsprechen müssen. Insofern ist es falsch grundsätzlich von einem Bestandsschutz auszugehen. Vielmehr muss gerade bei umfangreichen Renovierungsarbeiten der Schallschutz entsprechende Berücksichtigung finden. Sofern keine anderslautenden Vereinbarungen vertraglich festgehalten sind, ist dabei von dem normalen Trittschallschutz auszugehen.

Diverse Urteile verschiedener Oberlandesgerichte (Frankfurt, Düsseldorf, München, Schleswig) bestätigen vorgenanntes Urteil generell für Wohnflächen in Mehrparteienhäusern. Ganz klar wird im Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf 3 Wx 115/07 beispielsweise deutlich gemacht, dass der Austausch eines vorhandenen Teppichs gegen einen Parkettbelag nicht rechtens ist, wenn hierdurch die Trittschallbelastung benachbarter Wohnungen erheblich steigt.

Wie lauten die Anforderungen seitens der Normengebung an den Trittschall bei Wohnungstrenndecken?

Einfamilien- und Reihenhaus

Normaler Trittschallschutz ≤ 56 d(B)

Erhöhter Trittschallschutz (wenn vereinbart) ≤ 46 d(B)

Mehrfamilienhaus

Normaler Trittschallschutz ≤ 53 d(B)

Erhöhter Trittschallschutz (wenn vereinbart) ≤ 46 d(B)

Büro- und Verwaltungsgebäude

Normaler Trittschallschutz ≤ 53 d(B)

Erhöhter Trittschallschutz (wenn vereinbart) ≤ 46 d(B)

Ausführung

Im Grunde stellt der Einbau der Trittschalldämmplatten kein Problem dar. Der besondere Anspruch bei der Ausführung solcher Arbeiten liegt darin, dass hier mit hoher Gründlichkeit und Sorgfalt gearbeitet werden muss. Schon kleine Unachtsamkeiten können die Wirkung der Trittschalldämmung massiv mindern. Auch minimale Schallbrücken können die Wirkung der Maßnahme zunichte machen. Dabei bedeutet auch nur eine einzige Schallbrücke pro Bauteil eine Minderung von 3 bis 4 dB. Der Effekt kumuliert sich, wenn mehrere Schallbrücken vorhanden sind bis hin zu dem Punkt, dass keine Trittschallminderung mehr feststellbar ist. Dem Verarbeiter muss dabei bewusst sein, dass schon ein Mörtelsteg von lediglich 2 mm Breite als Schallbrücke wirkt.

Hierzu folgende Beispiele:

Fazit

Die Verbesserung der Trittschallsituation in einem bestehenden Gebäude ist auch mit einer vergleichsweise einfachen Maßnahme möglich. Dabei bedarf es zur Erzeugung eines ansprechenden Resultats einer sachgerechten Vorplanung und einer gründlichen Ausführung. Der spätere Nutzer einer solchen Räumlichkeit wird es danken. Speziell dann, wenn er sonntags morgens nicht mehr von den eingangs erwähnten Kindern geweckt wird, die in der Wohnung oben drüber Fangen spielen.

Autor: Diplom-Bauingenieur (FH) Thomas-Ken Ziegler arbeitet seit 2004 im Bereich der Anwendungstechnik bei der Sopro Bauchemie GmbH, Otto-von-Guericke-Ring 11, 65205 Wiesbaden-Nordenstadt.