Mit oder ohne Sickerwasseröffnungen: Duschböden normgerecht abdichten – aber wie

Die DIN 18534 über offene Fragen an Gewerkeschnittstellen - Teil 1

Bei bodenebenen Duschen mit Duschrinnen oder Punktabläufen kam es in der Vergangenheit zwischen Fliesenlegern und SHK-Installateuren aufgrund einer unklaren Normenlage immer wieder zu Diskussionen. Streitpunkt war in erster Linie das Thema Sekundärentwässerung und Notwendigkeit von Sickerwasseröffnungen im Ablauf. Die neue DIN 18534 hat hier für klare Verhältnisse gesorgt. Im ersten Teil seines Beitrages fasst Christian Schmalzel, Produktmanager Entwässerung bei Entwässerungstechnikanbieter TECE, den Sachverhalt rund um die zweite Entwässerungsebene zusammen.

Während der Entwurfsphase der DIN 18534 gab es divergierende Auffassungen, ob Duschrinnen zusätzliche Sekundärentwässerungen aufweisen müssen oder nicht. Eine Grafik in der damaligen Entwurfsversion der Norm (auch Gelbdruck genannt) zeigte einen Ablauf mit Sekundärentwässerungsöffnung. Zudem hieß es dort, dass die Abdichtungsebene dauerhaft zu entwässern sei. Zu diesem Thema gab es viele zum Teil heftige Auseinandersetzungen zwischen Herstellern untereinander und Fachleuten aus der Branche. Wer Schulungen oder Vorträge verschiedener Veranstalter besuchte, bekam manchmal konträre Ansichten präsentiert. Grundsätzlich lässt die nun gültige Endfassung der DIN 18534 Abläufe und Rinnen mit und ohne Sickerwasseröffnungen zu. Das entscheidende Kriterium für die geeignetere Lösung liefert der Vergleich von Außen- und Innenbereichen: In Außenbereichen soll eine Entwässerung der Abdichtungsebene sicherstellen, dass Wasser, welches durch die Fugen in den Bodenaufbau geraten ist, oberhalb der Abdichtungsebene abfließen kann und über den Ablauf entsorgt wird. Ist das nicht gewährleistet, ist mit Frostschäden zu rechnen. Um ein Abfließen physikalisch zu ermöglichen, wird in solchen Fällen oberhalb der Abdichtung eine Drainage aufgebracht, beispielsweise in Form von Drainagematten oder Drainagemörtel. Im Innenbereich ist ein solches Vorgehen nicht erforderlich.

Unter Fliesen wirken nur Kapillarkräfte

Den Gedanken der Entwässerung der Abdichtungsebene haben einige Hersteller dennoch auf die Konstruktion von Duschrinnen übertragen, um Wasser, das zum Beispiel durch schadhafte Fugen unter die Fliesen geraten könnte, ebenfalls über die Entwässerungsrinne zu entsorgen. Sekundärentwässerungen in der Duschrinne sollten dieses leisten.

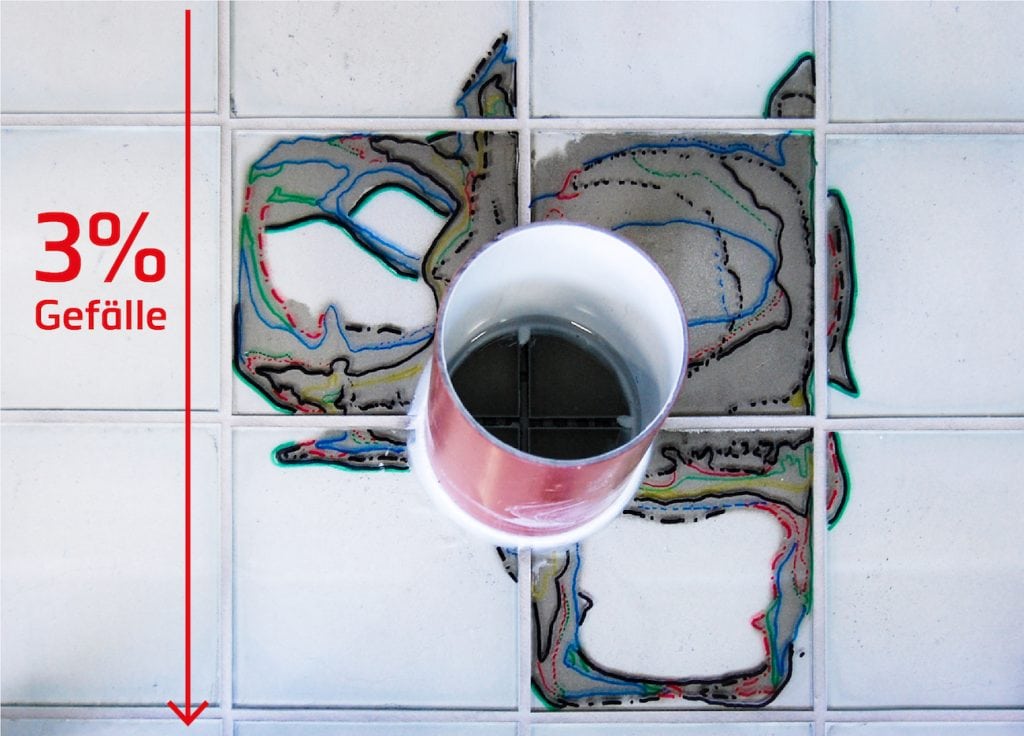

Aktuelle Forschungsergebnisse wie die des österreichischen Forschungsinstituts OFI (www.ofi.at) zeigen aber, dass das so nicht funktioniert: In den Kleberschichten zwischen der Verbundabdichtung und den Fliesen fließt eingedrungenes Wasser mitnichten über ein Gefälle ab. Vielmehr verteilt es sich unter den Fliesen ausschließlich durch Kapillarkräfte und zwar in alle Richtungen weitgehend gleichmäßig, also entlang des Gefälles bergauf und bergab sowie auch seitwärts. Dies zeigt das Bild des Prüfkörpers mit Glasfliesen aus dem Labor des Instituts. Das Ergebnis ist auch nicht verwunderlich, da in Duschen keine Drainageebene aufgebracht wird, sondern der Fliesenbelag im Dünnbettverfahren verlegt wird, wie die DIN 18534 es ebenfalls fordert. Eventuell eingedrungenes Wasser verschwindet ausschließlich über Verdunstungs- und Diffusionsvorgänge über die Fliesenfugen. Das hier zitierte Forschungsprojekt wurde vom Hersteller TECE beauftragt.

Verzicht auf Sekundärentwässerungen sinnvoll

Der Kapillareffekt führt bei Duschrinnen mit Sekundärentwässerungen zu Problemen, denn im Betrieb staut sich Wasser auf, was zur ordnungsgemäßen Nutzung gehört. Steigt der Wasserspiegel dabei über die Sekundärentwässerungsöffnungen, so sorgt der Kapillareffekt dafür, dass das Abwasser tief unter die Fliesen eindringt. Da das Abwasser Schmutz, Fett und Seifenreste enthält, sind Hygieneprobleme dann nur eine Frage der Zeit. Auch wenn die Stauhöhe unterhalb der Öffnungen liegen sollte, wird der gleiche Effekt eintreten, weil das Abwasser an den Wänden der Duschrinne in Form eines Films mehr oder weniger flächendeckend herunterfließt. Auch so wird das Duschwasser über den Kapillareffekt in den Fliesenkleber, also unter die Fliesen gesaugt. Deshalb sollte bei Duschrinnen konsequent auf Sekundärentwässerungsöffnungen im Rinnenkörper verzichtet werden. Produkte mit geschlossenem Rinnenkörper sind eindeutig zu bevorzugen, auch wenn nach der Norm beide Varianten zulässig sind.

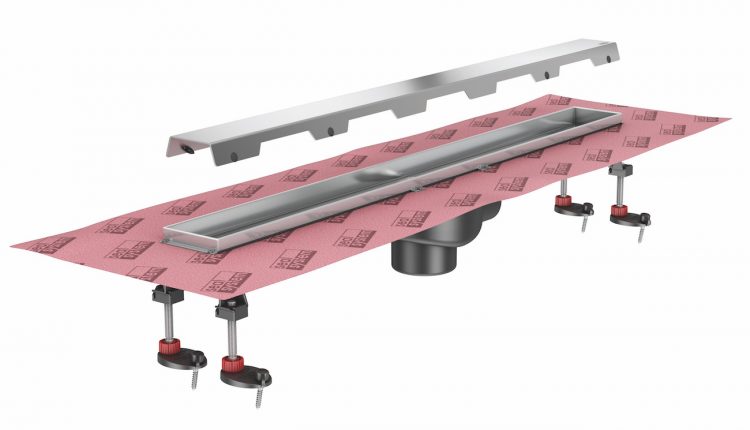

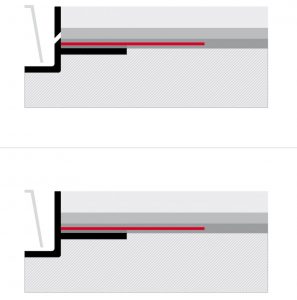

Ein Hersteller, der schon lange auf das Konzept des geschlossenen Rinnenkörpers mit Kapillarschutzkante am Übergang zum Fliesenboden setzt, ist der Sanitärtechnikhersteller TECE aus Emsdetten. Weit über eine Million Duschrinnen, die nach diesem Prinzip gebaut wurden, sind bis heute störungsfrei im Einsatz. Hygieneprobleme der beschriebenen Art traten bislang nicht auf. Es ist also ein sicheres Produkt einzustufen.

Fazit

Bodenebene Duschen mit Duschrinnen ohne Sickerwasseröffnungen können also bedenkenlos empfohlen werden. Sie sind nach DIN 18534 ebenso zulässig wie Rinnen mit Sickerwasseröffnungen. Beide Varianten ermöglichen eine ästhetisch ansprechende, durchgängig einheitliche Bodengestaltung im Bad. Die Duschrinne ohne Sekundärentwässerung bietet darüber hinaus jedoch eine hohe Sicherheit in Sachen Hygiene.